자유로운 집시의 영혼

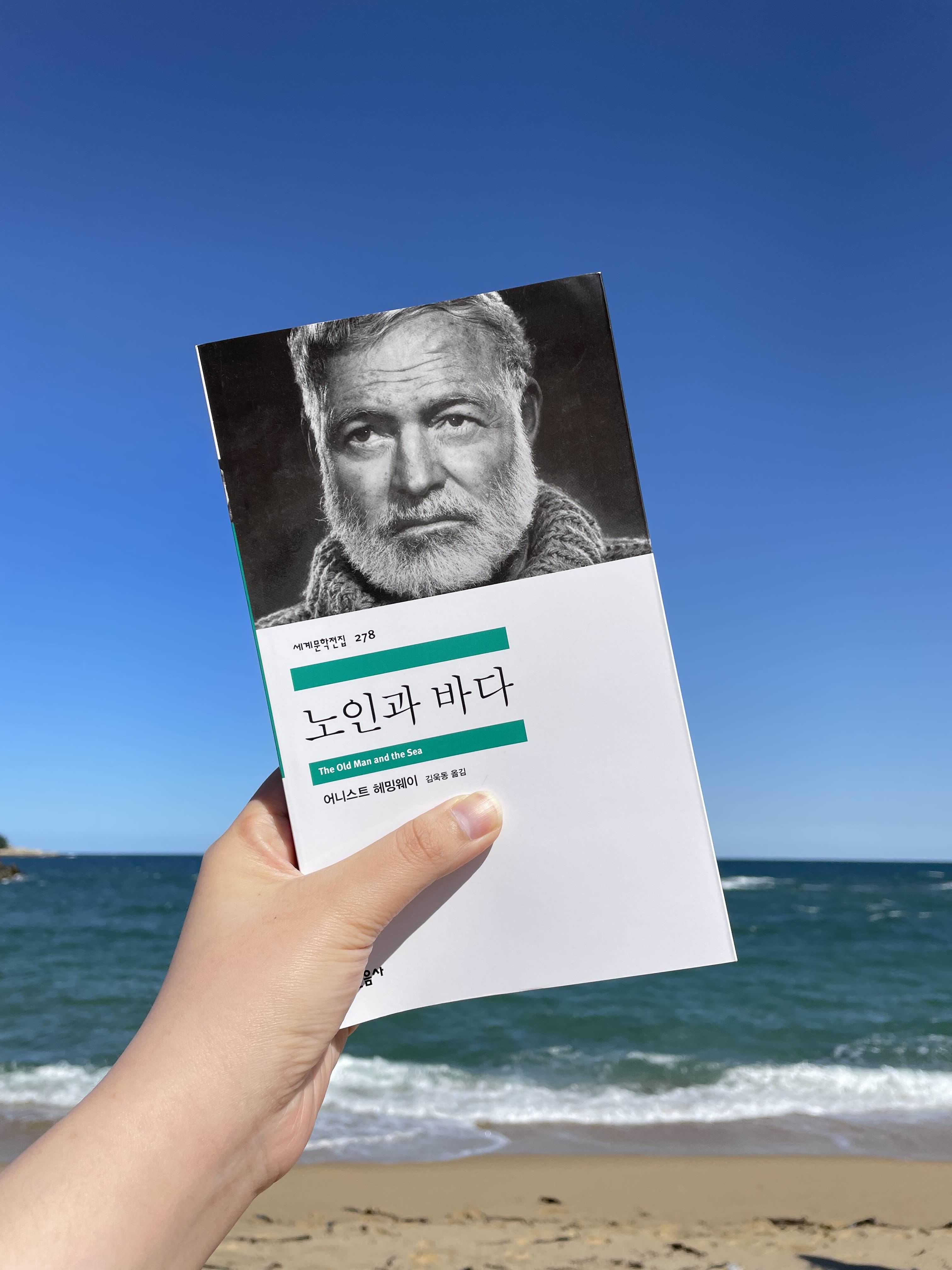

참 읽고 싶었던 책인데 이제서야 읽고 있다

내 몸이 지치든, 아프든 전혀 개의치 않게 하는 유일무이란 고기를 잡는 것이다.

생애를 걸어 끌어올린 그 고기를 배에 묶었다.

그러나 좋은 시간은 오래가지 않는다고 했다. 슬프게도.

상어로 인해 잘려나간 큰 고기 살점은 나침판이 되었고 주변은 온통 피바다가 되었다.

그때부터 어부가 가는 길이란 상어들의 배를 채우는 길, 뱃길이었다.

[한데 나를 이토록 녹초가 되게 만든 것은 도대체 뭐란 말이냐, 하고 그는 생각했다.

아무것도 없어. 다만 너는 너무 멀리 나갔을 뿐이야. 그는 큰 소리로 말했다.]

없는 것 말고, 있는 도구로 끝까지,

마지막 남은 힘을 끝까지 밀어붙여

큰 고기의 대가리와 꼬리만 남긴 채 살던 곳으로 돌아왔다.

[그 날 오후 ‘테라스’에는 관광객 일행이 찾아왔다.

빈 맥주 깡통과 죽은 꼬치고기 사이로 바다를 내려다보고 있던

한 여자가 문득 끄트머리에 거대한 꼬리가 달린

길고 엄청난 흰 등뼈를 발견했다.

동풍이 항구 밖에서 줄곧 거센 파도를 일으키며 불고 있는 동안

그 등뼈는 수면 위에 모습을 드러낸 채 해류에 휩쓸려 흔들리고 있었다.

“저게 뭐죠?” 여자가 웨이터에게 물으면서 이체 해류를 타고 바다로

밀려 나가기를 기다리는 쓰레기에 지나지 않는

그 엄청나게 큰 고기의 길쭉한 등뼈를 손으로 가리켰다.

“티부론이죠. 상어랍니다.” 웨이터가 대답했다.

그러면서 그는 사건의 경위를 설명하려고 애썼다.

“상어가 저토록 잘 생기고 멋진 꼬리를 달고 있는 줄은 미처 몰랐어요.”

“나도 몰랐는 걸.” 여자와 동행인 남자가 말했다.]

고기를 잡았고, 상어에게 모두 내어 주었다.

청새치였는가, 상어였는가

돌아와보니 아무것도 없었다.

내 인생은 뭐였고, 박사과정은 뭐였을까 생각해보던 중에

어쩐지 이 책을 읽으면 내게 해답을 줄 것 같았다.

나는 그저 너무 멀리 나갔다.

산과 바다 중에 어떤 걸 더 좋아하느냐 물을 때, 바다라고 대답한다면

바다를 좋아한다는 것에 대한 범위가 어디까지 일지 생각해보게 했다.

단지 수평선을 좋아하는지, 그 안에서 일어나는 먹이사슬 구조도 품을 수 있는지,

바다 위를 항해하는 새들도 사랑할 수 있는지,

얼핏 비치는 해초류에도 관심을 가질 수 있는지,

그리고 바다도 가끔 잠이 든다는 걸 알고 있는지...

바다를 좋아한다는 건 어떤 걸까?

'고전문학' 카테고리의 다른 글

| 톨스토이 단편선 (0) | 2024.08.20 |

|---|---|

| 친밀한 이방인, 정한아 (0) | 2024.06.16 |

| 케이크와 맥주, 서머싯 몸 (0) | 2022.07.23 |

| 환락의 집, 이디스 워튼 (0) | 2022.06.20 |

| 3학차 책들 (0) | 2022.05.27 |

댓글